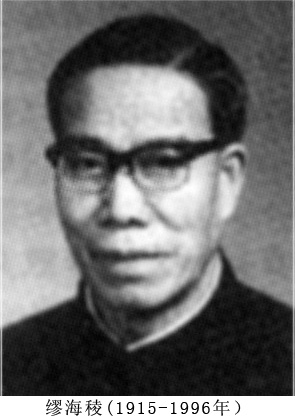

十二月一日接老友张结同志来信,得知海稜同志因心脏病突发不治,于十一月二十六日不幸逝世。当下老泪夺目而下,一片哀思与清晰而又凌乱的记忆涌上了心头。

那是一九四八年初冬的一个深夜,中原一个大的战役(后来才知道叫淮海战役)已经打响,我穿着一身单薄的衣服坐在一辆向前线运送炮弹的卡车顶上, 当驾驶员把我带到半路一个小村村头的时侯,我已经被冻得发僵了。好在天已经大亮,我费力地下车以后,经询问找到了一间秫秸作墙麦草作顶的草房。进门后一个中高个儿、脸色黑红的中年人(实际他才三十三岁)走过来握着我的手说:“你是林田同志吧,欢迎你!”他就是我们新华社中原野战军(第二野战军前身)分社副社长(社长由中野政治部宣传部长兼任,实际由总社委派的副社长负责)缪海稜,是我到新华社以后的第一任领导,也可以说是决定了我一生发展道路的人。

报到后我才知道,海稜通过当时任中原局宣传部副部长的陈克寒同志向他们办的新闻训练班(陈兼班主任)要了四名干部,除我之外,还有李朝、石峰和杨益,我们都是一九四七年从平津到了解放区的大学生,经过在华北联大、中央组织部学习,南下到了中原。分配结果,石峰、杨益当了见习记者,到前线采访;李朝当了见习编辑;我作见习秘书。当时我思想不通,向海稜提意见说:我们情况一样,为什么他们都搞新闻业务工作,让我作行政工作?我要求也到前线采访。海稜当即严肃地批评了我。他在向我讲了工作要服从革命的需要而不是自己的兴趣的道理以后,说:你是党员,比他们大两岁,成熟一点,所以才让你作秘书工作,这是组织对你的信任。而且你在搞行政工作的同时,也可以协助我搞点编辑工作,到附近机关搞点采访。经他一批一说,我的当记者的幻想和一肚子的委屈都暂时打消了。

分社的驻地在距刘(伯承)、陈(毅)、邓(小平)指挥部所在的小李庄三里路的一个小村,离我军包围着黄维兵团的前线约六十里,夜晚可以看到一片通红的炮火,白天国民党的飞机常来小村上空盘旋,寻找轰炸目标。当时分社已调集了二十多人。我的第一个任务就是每天上午召集非值班人员到村边挖防空壕。海稜为自己忙着各种事务不能参加而颇有歉意,他常常跑来说:“实在对不起,我有事不能和大家一块儿干,你们多辛苦点吧!”开头,分社没有单独办伙食。开饭的时侯,我们就用从老乡那里借来的带耳朵的大瓦罐,从政治部的大食堂领来两罐高粱米面糊糊煮红薯块,海稜和大家一样,总是匆匆忙忙喝上两碗就去工作(后方支援来的白面、猪肉、大白菜等,都运到了前线,二线的同志吃高梁面和红薯等杂粮)。

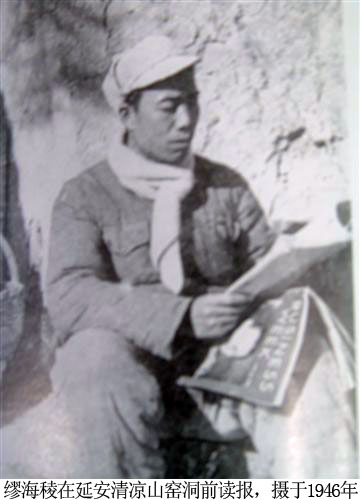

开始一段,我和海稜同住一间草房。每天夜晚,他在烛光下编改稿件,我就帮他抄稿子,有时他也教我编编部队通讯员来稿。不久李翼振同志被调来作正式编辑,日常稿件处理海稜就不管了。但每隔几天向总社发的战报仍由他负责,一般是由我先把各纵队支社报来和从司令部要来的歼敌官兵数字统计好,写成初稿,他修改后,我再送给政治部主任张际春审定。偶尔夜晚没事,睡得早,我们就躺在床上聊天。一次他还向我详细地讲了他在延安整风中受审查,纺了两年毛线的情形。他似有感慨地说:“知识分子改造,是个痛苦的过程,要经得起各种考哪!”

分社的人渐渐多了,我的任务和杂事也多起来,要协助海稜管好三部电台、一个机要组,要筹办伙食,到司、政、后机关联系事情,取款,领东西。海棱看我忙得不可开交,同意我的要求,调来了两名行政管理人员,还给我调了一个通信员。这通信员小许是个憨厚带点傻气的青年农民,被国民党抓壮丁不到两个月就被我军解放了过来。我把他领来时,他穿着国民党军装,光着头(他说嫌国民党的帽子难看丢掉了),因为当时领不到被子,晚上就只好和我“颠倒颠”盖一条被子。过不几天,他的虱子就爬到了我身上,害得我和人谈着话就乱蹭乱抓。海稜知道后,嘿嘿嘿地笑个不停,说:“赶快想办法消灭呀!”于是我让小许烧了一大锅开水,消灭虱子。天越来越冷了,营以上干部每人发了一件棉大衣,我是连级待遇,没有。李朝虽然也是连级,但编辑属于专业技术人员,也发了一件。海稜看我穿个空心小棉袄(里面只一件衬衣)跑来跑去,手脸都冻得红红的,于是他给后勤部门负责同志写了个条子,说明因工作需要,请予照顾,给我也要了一件棉大衣。

十二月十五日我军在双堆集最后全歼黄维兵团这天,前线经过整天激战后度过了一个狂欢之夜,胜利消息和生动的报道频频传来,我们也几乎一夜没睡。

几天以后,国民党十二兵团司令黄维从前线被押下来了。海稜第一次给了我一个重要采访任务,让我去采访黄维,写一篇访问记。这以前,我只到驻地附近采访过一些老区来的支前民兵团、担架团,写些供综合用的材料。现在要我采访一个高级将领俘虏,我有点发怵。海稜看出了我的心思。就叫我去请教负责高级俘虏工作的政治部所属敌工部的杨部长。杨部长是个老红军,人很豁达爽快。他一听我的来意,说:“这好办,今晚我请黄维喝小酒,和他聊天,你一起参加,也可以提问题。”于是我先去‘侦察’了一下。一间草房门口站着一个持枪的卫兵,里面一个穿国民党士兵服装戴棉军帽的中年人,坐在秫秸床前一个条凳上。他中高等个儿,脸色黄里透青。“报告!我要喝水。”“喝吧!”卫兵允许以后,他拿起一个黑釉饭碗从跟前瓦罐里舀了一碗水喝了。他就是国民党中将黄维。傍晚,杨部长派警卫员把黄维带到了他的房子里,粗木方桌上已摆好了一盘炒蛋和一盘白菜,还有一壶烫热的烧酒。“黄维先生请坐,今天天冷,我们喝点酒,吃个热面条,聊聊天。”听了杨部长的招呼,原来有点紧张的黄维放松了下来。杨部长先给黄维斟满一杯,然后两人就边喝边谈起来。杨按我预先提出的要求,不紧不慢地引着黄维谈起了他的简单经历,对此次战役的看法和感想等等。在谈到对今后打算的时侯,他带点幽默地说:“我是被列入战犯名单的,将来如蒙贵方宽赦,余生中我要做一点对国家有实际益处的事情。我已经作了俘虏,说明当司令不够格。不过我在西点军校深造时,参观过美国的用现代方法养鸡,将来我就办鸡场,当个鸡司令吧!”由于杨部长的热情帮助,我觉得采访还成功,第二天我就把稿子写好了。题目是《甘心为四大家族殉葬的黄维》,所以要这样一个题目,是因为当时刚刚发表了毛主席以中野、华野两司令部名义发布的《敦促杜聿明等投降书》,想以黄维为例,说明抵抗到底就只有当俘虏的下场,自以为这样可以起到配合促使杜聿明集团立即投降的作用。可是海稜看过稿子后,却把我批评了一顿。他认为稿中立场不鲜明,不仅没有深刻揭露黄维的罪责,且有纯客观主义倾向,特别是对稿中提到黄维说将来想当“鸡司令”那段话很恼火。说:“那样顽抗到底,现在说得倒轻松!”结果稿子没发,业务总结中还被当成有错误的稿件。对海稜的这次批评我很长时间想不通。一直到后来我随十六军一三九团进军大西南,参加了几次战斗,途中又帮助这个团整理团史的时侯,才改变了看法。一三九团是个以勇猛称著的老红军团,淮海战役围歼黄维兵团的最后阶段是主攻部队之一。他们几次冲上去被敌军火力压下来,再攻上去,团长、政委和绝大部分营连干部都牺牲了,最后从火线撤下来时,全团一千多人剩下不到三百人。幸存的同志说:仗打得很残酷,敌人的督战队逼着他们的士兵死拼。在得知这些情况以后我想到,如果我当时参加了战斗或了解战场上的实际情况,这篇访问记我就不会那样写了。从此,我与海稜同志的这点思想隔阂也消除了。

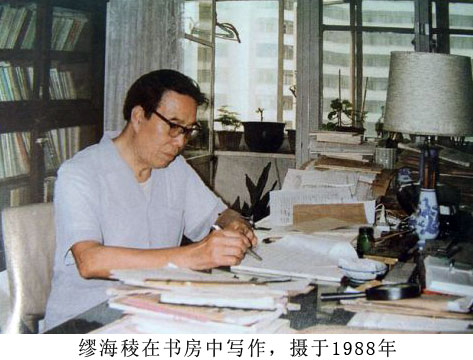

淮海战役以后,中原野战军改编为中国人民解放军第二野战军,我们分社也改为二野总分社。大约是一九四九年三月,总分社才离开小李庄旁边那个小村,分为前后两个梯队向长江岸边进发,准备迎接渡江战役。我协助海稜率前梯队乘一部淮海战役中缴获的大卡车,到达了距江边不远的一个地方。海稜实现了他对我的诺言,派我下部队采访。渡江战役时,他派我到二野新组建的榴弹炮团,渡江后又派我到五兵团随军采访进军大西南,以后又是他派我随十八军采访进军西藏,并在进军结束时决定我留在西藏分社。一九五六年底我从西藏回到总社,半年以后,又是海稜批准了我去内蒙古分社。我在新华社四十年(一九四八年调入到一九八八年离休)的记者生涯都是在比较艰苦的环境和边远地区度过的,这样的安排和际遇,多少是与海稜同志有关的。我在工作和生活中确实吃了不少苦,但我从不后悔。我始终感谢海稜同志把我放在艰苦的地方,以及他对我的严格要求和关心。记得进军西藏开始一段,我写了近两万字的《进军西藏日记》寄给了西南总分社。稿子发到总社后,一位上班不久的大学生在稿眉上批了“稿件太长,不用”几个字,就塞到了办公桌下的小柜里(两年以后我到总社实习时,清理这个办公桌时才发现)。后来听说海稜见稿子没着落,就打印了几份发给了几家报纸杂志,刊出后受到好评,海稜多次提出表扬。我们进军到昌都组建西藏分社时,海稜电告分社负责人方德同志,说我应按营级待遇。部队从此发给了我一匹马,这马我虽然一天也没骑过(给营连驮东西了),但我感到了温暖。我觉得,我能对新华社有点小小的贡献,能为后人留下《大军西南行》、《进军西藏日记》、《西藏春潮》(记西藏民主改革)等几部作为历史足迹的日记著作,也是与海稜对我的“命运”的影响分不开的。

象所有领导干部一样,海稜也有他的不足之处,但他发现自己错了,就勇于承认和改正。这点,我有亲身体会。

他走了,熟悉、了解他的人,心中总有一股凄凉滋味。让我借用他《共青城谒胡耀邦墓》中的诗句“多少人间哀乐事,山青水绿好长眠”来悼慰他吧!

注:林田(1924年~),原名张立一,河北省乐亭县人。1945年至1947年,先后在兰州西北师范学院和北平燕京大学读书。同期参加了学生民主运动。1947年夏,经中国共产党北平地下组织介绍到解放区参加革命工作。1948年冬被调到新华社中原野战军(刘邓大军)分社,任秘书、随军记者。参加了淮海战役、渡江战役、进军大西南及解放西藏等报道。上世纪五十年代以后,历任新华总社和地方分社记者、编辑。1975年至1985年任新华社甘肃分社采编主任、副社长、社长。曾任全国新闻学会理事、甘肃省新闻学会会长。1988年离休。在40年的记者生涯中,其关于进军大西南、进军西藏、包钢建设、大兴安岭林区开发、西藏民主改革和甘肃农村经济体制改革等的报道,给读者留下了较深印象或获得好评。八十年代以后,又在报刊上发表了多篇记述、评论、理论、报告文学以及杂文等文章。出版著作有《康藏高原散记》、《大军西南行》、《西藏春潮》、《藏行记实》等。